আনিসুজ্জামান-এর অগ্রন্থিত রচনা

খুব অল্প বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ যে কেবল গান গেয়েছেন কিংবা গান রচনা করেছেন তা নয়, সঙ্গীতবিষয়ে চিন্তা করেছেন এবং লিখেছেন। এ চিন্তার একটা প্রধান অংশ আবর্তিত হয়েছে কথা ও সুরের সম্পর্ক নিয়ে। কুড়ি বছর বয়সে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘সঙ্গীত ও ভাব’ নামে লেখা প্রবন্ধটি সম্ভবত এ বিষয়ে তাঁর প্রথম রচনা। এতে তিনি বলেছিলেন যে, ‘রাগরাগিনীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন তাহা কি হইয়া দাড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিনীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।”

পঞ্চাশ বছর বয়সে ‘জীবনস্মৃতি’ লিখতে বসে এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন : “আমি গেয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য।…. কিন্তু যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, যেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়-বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেইখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এই জন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যত কম থাকে ততই ভালো।” প্রথমে বলেছিলেন কথার গুরুত্ব সম্পর্কে, এখানে বললেন সুরের প্রাধান্য সম্পর্কে। কয়েক বছর পর তিনি কথা ও সুরের সহযোগকে গুরুত্ব দিলেন। ১৯১৭ ও ১৯২১ সালে ‘সবুজপত্রে’ প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ দুটিতে এই ভাব বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছে। পরের প্রবন্ধে বলেছেন – “সঙ্গীতেও এই রকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সঙ্গীত – আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে।… বাংলাদেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পঙক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।”

কথা ও সুরের এই সহযোগ, এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য বলে নির্দেশ করেছিলেন। পদাবলী কীর্তন ও লোকসঙ্গীত থেকে শুরু করে রামপ্রসাদ-নিধিবাবু শ্রীধর কথকের গানের মধ্যে তিনি এই সাধারণ লক্ষণটি লক্ষ করেন। কীর্তনই বাংলার প্রথম নিজস্ব গান। এর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় – “সেদিন বৈষ্ণবধর্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল ভদ্ভাদির কাছে কীর্তন গানের তেমনিই অনাদর ঘটিয়াছে।”

‘অসীমের স্পন্দ’ বইতে এসব কথার অধিকাংশই উল্লেখ করেছেন আনিসুর রহমান। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, শেষ জীবন পর্যন্ত রসসৃষ্টিতে বাণী ও সুরের পরিণয়ে রবীন্দ্রনাথের আস্থা অবিচলিত ছিল। সেই সঙ্গে আনিসুর রহমান একথাও বলেছেন যে, কথা ও সুরের এই মিলনের যে ঐতিহ্য রয়েছে বাংলা গানের, তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ রবীন্দ্রসঙ্গীতে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনির্বচনীয়র হিল্লোল তিনি লক্ষ্য করেন, সেখানে সঙ্গীত ভাবকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “সঙ্গীত সুরের নহে, সঙ্গীত তারের রাগরাগিনী” এবং “সঙ্গীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে, ভাব প্রকাশের স্থান।”

আনিসুর রহমান সেজন্যে জোর দিয়েছেন, ভাব বুঝে গান গাওয়ার ওপরে। গাওয়ার মধ্য দিয়ে সুরের প্রবাহ যেন ভাবকে সুস্পষ্ট করে তোলে, সুরতরঙ্গের সৌন্দর্যবৃত্তের সঙ্গে ভাবসম্পদের বিশিষ্টতা যেন যুক্ত হয় শিল্পীর কাছে – তাঁর এই দাবি। স্বরলিপিকে তিনি একটা কাঠামো হিসেবে দেখেন তার যান্ত্রিক অনুসরণ অনুমোদন করেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি ইন্দিরা দেবী চৌধুরীরাণীর সাক্ষ্য মানেন, “স্বরলিপি বড়োজোর আমাদের চোখের সামনে গানের কঙ্কালটিকে খাড়া করে দিতে পারে – তাতে প্ৰাণপ্রতিষ্ঠা করবার শক্তি পূর্বশিক্ষা ভিন্ন লাভ করা যায় না। আনিসুর রহমান বলছেন, খালি প্রাণপ্রতিষ্ঠা নয়, কঙ্কালকে সুঠাম দেহে রূপান্তরিত করা, সাজিয়ে উপস্থিত করাই শিল্পীর কাজ। স্বরলিপি গানের সুরপ্রবাহকে সমতল করে চিত্রায়িত করে; কিন্তু যা তার প্রাণ, লেখকের ভাষায়, সৌন্দর্যনৃত্য, তা ফুটিয়ে তোলা যায় কেবল শিল্পীর কণ্ঠনিঃসৃত সুরকল্পনায়, জীবনের মর্মে সঙ্গীতকে উপলব্ধি করে তার পরিবেশনায়।

এই কারণেই আনিসুর রহমান বলতে চান, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর এক ধরনের স্বাধীনতা আছে, অন্তত থাকা উচিত যাতে শ্রুতি ও মাত্রাবিন্যাসের সামান্য এদিক-ওদিক হলেও গান যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘জীবন উৎস হইতে তাজা’ হয়ে উঠতে পারে। এটাই বোধকরি এই বইয়ের সবচাইতে বিতর্কিত বক্তব্য। অনেকেই কথাটা স্বীকার করতে চাইবেন না এবং তাঁরা হয়তো উদ্ধৃত করবেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। দিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : “কিন্তু তাই বলে তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছে সে তেমনিভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সে রকমভাবে খণ্ড বিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি। আমি যে এতে আগে থেকে প্রস্তুত নই। যে রূপসৃষ্টিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম। মুখের মধ্যে সন্দেশ দাও খুশির কথা। কিন্তু যদি চোখের মধ্যে সন্দেশ দাও তবে ভীমনাগের সন্দেশ হলেও সেটা দুঃসহ। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন।… কিন্তু আমার গানের তো আমি সে রকম ফাঁক রাখি নি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।”

তবে লক্ষ করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন সুরের প্রসঙ্গে, শ্রুতি ও মাত্রাবিন্যাসের প্রশ্নে নয়। প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাই সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য নয়।

আনিসুর রহমান আরো বলেছেন যে, পরে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন যে, “তাঁর কিছু গানে স্বাধীনভাবে তান যোগ করা চলে।” বস্তুতপক্ষে এখানে লেখকের মনে ছিল সুরবিহার বা ইমপ্রোভাইজেশন সম্পর্কে দিলীপ রায়ের বক্তব্যের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কথা : “এতে যে গুণী ছাড়া পায় তাও মানি। আমার অনেক গান আছে যাতে গুণী এরকম ছাড়া পেতে পারেন অনেকখানি। আমার আপত্তি এখানে মূলনীতি নিয়ে নয়, তার প্রয়োগ নিয়ে। কতখানি ছাড় দেব? আর, কাকে? বড় প্রতিভা যে বেশি স্বাধীনতা দাবি করতে পারে এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু এক্ষেত্রে ছোট বড়র তফাৎ আছেই….। গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কি? ঠেকাব কি করে? তাই আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলিনে যে, আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারে না। কারণ, গলা তো তোমার এবং তোমার গলায় তুমি তো গোচর হবেই। ভাই এক্সপ্রেশনের ভেদ থাকবেই, যাকে তুমি বলেছ ইন্টারপ্রেটেশনের স্বাধীনতা। সাহানার মুখে যখন আমার গান শুনতাম তখন কি আমি শুধু আপনাকেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও শুনতাম, বলতে হত আমার গান সাহানা গাইছে।”

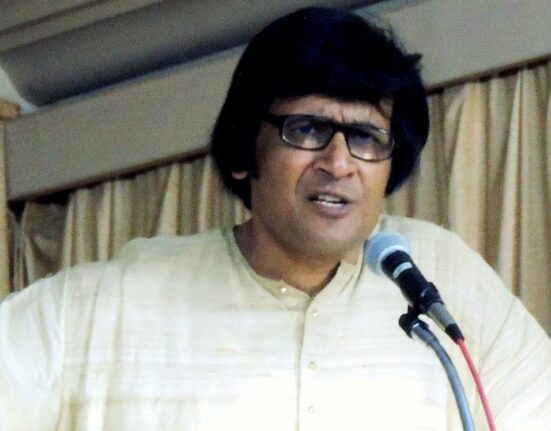

আনিসুর রহমানের বক্তব্যটি তাঁর অনুভবজাত এবং অভিজ্ঞতাজাত, তিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট শিল্পী – তবে সে বক্তব্যের জোর তিনি সংগ্রহ করেছেন রবীন্দ্রনাথের এই কথা থেকে এবং তার সঙ্গে যোগ করেছেন সাহানা দেবী ও শান্তিদেব ঘোষের মতো বিশেষজ্ঞের কথা। সাহানা দেবীর যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন লেখক, তার একটি অংশ এরকম : “সুর গাইলেই যে তা সব সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় তা নয়, এও দেখা গেছে কারও কণ্ঠে মূল সুর থেকে সুরের হয়তো এক আধটুকু ব্যতিক্রম হয়েছে, কিন্তু তবু তা রবীন্দ্রসঙ্গীত ঠিকই হয়েছে।

আর শান্তিদেব ঘোষের উদ্ধৃতির অংশ বিশেষ এই, “বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারকরা গুরুদেবের গানের বিশেষ এক ধরনের গায়কীর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন।… আমি মনে করি না।… কেবল পোষাপাখীর মত মুখস্থ করে গেয়ে যাওয়াই মুখ্য হবে না। উদ্দেশ্য হবে নিজে গান গেয়ে গানের রসকে মজিয়ে তোলা।

আনিসুর রহমান ঠিক তাই বলেন। আরো একটু অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে তিনি তালের কড়াকড়ি সম্বন্ধে সাবধান করে দেন, লয় বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝতেন, তা ব্যাখ্যা করেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতে তবলার ব্যবহার সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক করে দেন।

‘অসীমের স্পন্দ’ বইটি মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত – ‘বোধ’ ও ‘সাধনা’। ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রকাশের চ্যালেঞ্জ’ প্রবন্ধটি এ দুই ভাগের বাইরে সংকলিত হলেও তা প্রথম ভাগের সঙ্গে যুক্ত। আমি প্রথম অংশ নিয়েই আলোচনা করলাম। দ্বিতীয় অংশে আছে কণ্ঠস্বর ও কণ্ঠবিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা, পরিশিষ্টেও আছে কিছু পারিভাষিক বিষয়। এ একেবারেই আমার এলাকার বাইরে, সঙ্গীতের ছাত্র ও শিল্পীর জন্যে লেখা। ‘সারমর্ম’ শিরোনামে দু’ভাগেরই সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে। শেষে আছে একটি প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন অনুরাগী হিসেবে ‘অসীমের স্পন্দে’ আমি লেখকের অর্ন্তদৃষ্টি ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগীমাত্রকেই এ বই ভাবতে সাহায্য করবে। লেখক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং সযত্ন উত্তর রচনা করেছেন। সবাই তাঁর কথা মেনে নেবেন, এমন আশা করি না, বোধহয় লেখকও করেন না। এ বই রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে গভীরতর আলোচনা সূচিত করলে বরঞ্চ লেখক পুরস্কৃত হবেন।

অসীমের স্পন্দ/রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধ ও সাধনা : আনিসুর রহমান; ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা; ১৯৯৫।

উৎস : সুন্দরম, সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বসন্ত সংখ্যা ১৪০২

আনিসুর রহমানের স্কেচ : সাম্প্রতিক দেশকাল

Leave feedback about this